違法CB無線機の改造。

前書き

今回は違法CB無線機を使って簡単な改造をやってみようと思います。今でも違法CBは後を絶ちません。

違法CBとは?

まず国内のお話から簡単にお話しましょう。国内法でCB27MHzに許可されているのは27.965~27.144MHzの間で8波で出力が500mW(0.5W)迄しか許可されていません。これは近隣にある漁業無線局に妨害を与えてしまう為にそういう法律になっています。細かい規則はまだまだありました。

それから一番ガンなのは外部アンテナの仕様禁止でしょうかね。内蔵のロッドアンテナを使用の事。になっていますので、当然飛ばないし聞こえないのです。最近はそう言う仕様も無くなっているようですが。

そこで出てきたのがアメリカへ輸出している無線機の逆輸入、横流しです。当初は23CHでAM 4Wの出力。外部アンテナが必要でアンテナを取り付けなければ使用出来ないものです。最初の頃は23ch機が支流でした。23ch機の周波数は27.965~27.235MHzまで(21,22,23chは変則で周波数が入れ替わるので27.235MHzは間違っているかも)です。10KHzセパレーションで上がっていきます。アメリカの法改正でその後40chの無線機が登場。、沢山のCB無線機が出回りました。そして後には80ch、160ch、240chの無線機まで登場しています。実際アメリカでも40ch以外は違法となりますが・・・。

改造へ

さて、CB無線機は中を見ると非常に簡単に作られています。よくこんなんで電波でるな。と思いますがAMだから簡単なんですよね。しかも終段付近には、フィルターなんか無く、せめてπ型のマッチング回路でも有ればスプリアスも減るのではないかと思うのですがそんなモノも見あたらない機種も多々あります。なので色々な障害を引き起こしている訳です。またケースアースがコンデンサで浮いてしまっている為ケースをアースに落としてあげないとイマイチになってしまいます。(アメリカあたりはボディアースがマイナスではなくプラスの車も未だ走っているのでそうなっているようです。)

|

|

CB無線機の内部。右上は変調トランス |

改造するCB PULSER8000 |

今回改造する無線機はPULSER8000と言う物で、Made in Japan.です。この無線機は名称のごとく80chの無線機です。作ってるメーカーは日本のUNIDENです。日本ではごく一部の方が知っているだけで、大抵の方は知らないメーカーかと。しかし海外では結構有名で、UNIDENの無線機とあらば、結構売れ筋の無線機となります。まあ日本でも28MHzの無線機やら29MHz FM のトランシーバーなんかも販売していましたね。これはCBから作り替えた物だと言われています。

この当たりは改造も簡単にできちゃいますので初心者にもお勧めです。ただ今はこんなの販売されていませんけどもね。ふたを開けます。部品面はスピーカー側、上の写真で行くと下のほうになります。

この無線機は、15.360MHz,15.810MHzを基準にしてLow/Hi CHに使用しています。これをPLLで分周して40+40CHをつくりだしています。右の写真は取り外したCB帯の水晶です。改造はこの水晶を外し代わりに16MHz帯の水晶を入れます。今回入れたのは16.38MHzと16.98MHzの水晶を使用。ジャンクに入っていたものです。これを差し込み確認します。

|

|

| 入れ替えた水晶(中央部分) |

抜いたCB帯の水晶 |

左の写真中央部分に水晶があります。UNIDENのCBは回路構成がほぼ同じですのでだいたいこの辺を探すとありますね。手持ちの16.38MHz

を使いました。まあどちらにしても下の CH は使わないというかCWエリアになっていますので。

もう少し高い周波数を使えば対処出来ると思います。ただ半端な水晶を使うと分周も半端になり最終的には周波数も半端になるので注意が必要です。

この状態で27chで 28.305MHz となりAMの仮呼び出し周波数になりました。当然ですが送信調整はダミーをつけてやりましょうね。改造している時点でこの無線機についての技適が無いわけですからw。送信の微調整、受信の微調整をすれば完成です。

|

|

|

ダミーを付けて出力測定中 |

このぐらい出てます。4Wくらい |

電源線交換 |

が

ここで終わったら面白くないので、もう少し何かしてみましょう。CB無線機はMICを抜くと受信音が無くなるモノが多々あります。輸出用のCB無線機には標準でPA(外部拡声装置)がついています。なぜ付いているのかは解りません、アメリカですから。その回路を流用して無線に音声を乗せています。マイクに切断装置を付けないままで送信すると自分の音声がスピーカーから出てしまい、ハウリングしてしまうからです。なのでマイクの送受信のスイッチを利用してスピーカーから出る音声をシャットアウトするようにしています。

実際は 受信の際、回路的にはマイクピンのどれか1本をアースに落とせば受信音が聞こえるようになります。ただ前にも書きましたがこの改造をしたまま送信するとハウリングしてしまいます。

改造開始

リレー追加して接点増幅します。MICピンで移動しないのは、MICの+側とPTTの-側としました。余計な作業を減らす為ですね。リレーの制御はMICのPTTを使えば良いので、電源スイッチの2次側から13.8Vをもらってリレーに入れてそのままMICのPTT+側に入れれば制御出来るようにします。。ジャンクの中に良い基板が有りましたので流用しました。リレーの回路は2回路なので、受信音対策とPTTの制御に使用しています。MICのPTTはリレーの制御に使うので、PTT回路は別に必要なのです。

|

|

|

|

改造前のMICコネクター周辺 |

改造後リレー基板 |

ジャンクから出したリレー基板 |

動作試験はMICのPTTを押して送信になることを確認。次に送信時自分の音声が変調されればOKです。ただこの辺はあまり配線を引き延ばすとRFの回り込みが発生しますので注意して下さい。あとはマイクを抜いても受信音が聞こえたら問題なし。これでMICを抜いても受信音が聞こえるようになります。

次に終段を交換しましょう。大抵この時代ですと 2SC1678が主流ですね。これは東芝のトランジスタでCB用に作られたものです。0.4w入力で3W出ますと資料にはあります。なのでちょっとイタズラ心でこの終段をPCの大きいモノにします。丁度NECの2SC1307と言う良く6mや10mのリニアに使われていたトランジスタを使用します。ちなみに一つ下の2SC1306は2SC1628と互換性があります。昔のRJX-601の終段にも使われていますね。1678はFmaxが100MHz位なので6mでも使用出来ると思います。1307はパラで27MHzだと30W位は出たと思います。そのリニアの残骸だと思いますが1678と交換します。このトランジスタは0.4w入力で調整次第で10w以上出ますので放熱はきちんとしないとすぐコケます。放熱には注意が必要です。

|

|

|

2SC1307に交換 |

27CH 28.305MHzで出力測定 |

まだ沢山ある。 |

28.305KHz で最大10~15Wくらいは出ました。しかし放熱が陳腐なので、4Wくらいに押さえました。(なら変えるなって)一応こんな改造でも出るよと言う証明です。まだ違法CB機が数台あるので順次改造していこうと思います。

右側下の2台は壊れているので、部品取りになるかな。あとはなんとか完動品です。これは全てもらい物です。これらの基板はほとんど

UNIDEN 製です。そしてあと一つ同じくUNIDENのトランシーバーがあります。

こちらは曲者で、たしか7~8年位前にYahooのオークションかなんかで改造しようとして買ってみたんだけど、曲者っていうことで改造が停まっています。取りあえず4CHを受信しています。相変わらずマイクがないと音声でないのでワニ口でアースに落としています。スピーカーが全面パネルにあるので使いやすいんですけどねぇ。

|

|

|

ウェザーチャンネル付きCB |

UNIDEN PRO 538W |

PLL部分の簡単な構成図 |

ICはNPC(日本プレジジョンサーキッツ)のSM5124Aが使われています。チャンネル設定がコードROMを使用しており、チャンネル信号をROMでデコードしています。さらには、チャンネル表示(セグメントの信号)をチャンネルデータとしているのでLEDと配線が共用。要は表示と連動しているのです。

VCOが直接27MHZを発振させ、それを分周してリファレンスしています。直接27MHzの電波を作られてしまったらもう手も足も出ないですね。なんたってPDの分周比触ろうとしてもICが直接27MHzを扱ってしまえば、何も出来ません。と言うことでこの無線機は改造不可となります。解体予定です。

次のお題

さて次なのですが、実は最初に改造した無線機がすこぶる調子が悪く送信すると謎の発振をし出して、送信波にビート音が乗ってしまいます。出力を下げると止まるのでどこからか高周波が低周波回路に回り込みをしている感じで、原因を探るのも面倒なので別の無線機にトライすることにしました。結構あきらめは早いです。(ハイ)

今回は上から2番目3番目をかき回すハメになりました。やってる人なら無線機の名前を言うと大抵「ああ」って言う答えが返ってきます。2番目の無線機は CHASER MC-5000 と言う無線機その下のシルバーの無線機は PEGASUS Ⅲという無線機です。

見た目はMC-5000が使いたい訳で、テストをすると PLL が正常に動作していないらしく、Lock しません。広範囲に渡って同じ周波数で電波が出る始末です。壊れたCB機からPLL-ICを取り外し載せ替えて見ましたが、結果同じで、分周あたりのトランジスタかなんかが飛んでるんだろうと。

|

|

外したCB用 PLL-IC |

この2台 |

反対にペガサスの方は調子が良い訳で、そのまま使えば良い物を、ペガサスの基板を、MC-5000に載せ替えてしまいました!。基板はほぼ同じで、一部回路が抜けているのでMC-5000の基板から抜き取り、移植。もう大変でした。一晩掛けてしまい、ほぼ完成したところで一旦お休み。

次の日動作確認をすると、色々正常動作しない部分があり、回路図と基板と部品番号を追っかけて、正常に動作するように配線し直し。パワーコントロール以外は正常になりました。というかFズレ調整スイッチも動作しているのかイマイチ受信していて不明です。このまま電波を放出する訳にいきませんので、スペアナでスプリアス測定です。

|

|

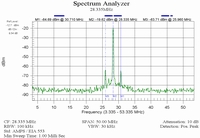

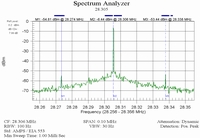

小さいですけどスペアナの画像です。このスペアナはアンリツのサイトマスターと言うVSWRを測定する機器にスペアナが付属した物です。直接入力に 43dBmの出力(約20W)を叩き込む事が出来ますが、MAXなのでまともに入れると飽和します(笑

左側、センター周波数が28.335MHzで両サイド50Mスパンで見ています。そして入力には60dBのATTが入っています。実測値28.335の出力はここから -19.62 dBm と成っていますこれに 60dBを加算すると40.38dBm が出力になります。Wに換算すると約11W位でている事になりますかね。で両脇に目をやるともの凄い勢いで2つ+小さいの1個スプリアス君が居ます。レベル的には25.96MHzで-63.71dBm、上の山は 30.71MHz -64.69dBmそして小さい山が26.96MHzで-73.0dBmとなりました。100Mスパンで見ると、175MHz台にもちょこんと居ました。取りあえずこの3個を押さえないと成りません。-3.71dBm(0.4mW) と -4.69dBm(0.34mw) となり規定を大幅に超えています。

ちなみに別な周波数でも計測してみました。(右側)

結果は同じですので、根本的にフィルターを作って入れないと実用的じゃない。ってことです。取りあえずこのままでは電波を出せないのが良くわかりましたので、しばらくは受信専用です。本当ですとANTに接続して見るのが理想的なのですが、ATTとダミーだけでもこれだけ出るのですから、ANTつなげるとスプリアスの山になりますね。また次回ゆっくり調整して行きたいと思います。

でもこれだと新スプリアス基準から大きく逸脱してしまっているので、色々考え物・・・ですね。BPFが必要かな・・。

サイトマスターについてお聞きに成りたい方はいつでもご質問下さい。